自分がオーソモレキュラー栄養療法を知ってから4年ほど経ちますが、それ以降「潜在性鉄欠乏症」を注視するようになりました。

当院は脳神経外科を専門とする有床診療所で、毎日、頭痛を訴える患者様が多く受診されます。ご高齢者では、くも膜下出血や脳腫瘍などの脳内器質疾患が存在することがありますが、全体から見るとかなり頻度は低く、高血圧による頭痛が多いですね。

40歳未満の若い人であれば、頭部MRIで頭痛の原因となる器質疾患は見当たらないことがほとんどで、高血圧もありません。過去、オーソモレキュラーと出会う前の脳神経外科医としての自分は、片頭痛でなければ、「緊張型頭痛」と診断し、対症療法として消炎鎮痛剤を処方し経過観察というように対応してきました(ブログ:慢性頭痛)。

オーソモレキュラーで「潜在性鉄欠乏症」というものを学んだことによって、患者さんが有経女性であれば、頭部MRIに加えて、「潜在性鉄欠乏症」に対応した項目でも血液検査を実施するようにしました。200例を超える症例が集まりましたので、「有経女性の鉄不足の実態」として報告いたします。

RBC(赤血球数)、Hb(ヘモグロビン値)、Ht(ヘマトクリット値)、MCV(平均赤血球容積)、MCH(平均赤血球ヘモグロビン量)、MCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度)に加えて、血清鉄濃度、不飽和鉄結合能(UIBC)、フェリチンの各項目をチェックしています。

前6項目は一般の健康診断や保険診療で行う血液検査に含まれていますが、血清鉄濃度、不飽和鉄結合能(UIBC)、フェリチンは、鉄不足を疑った時のみにチェックするものなので、一般の健康診断や保険診療で行う血液検査には項目として含まれていません。

【対象】

2023年10月~2025年5月までの間に、頭痛あるいはふらつきを主訴に脳神経外科おたる港南クリニックを受診し、頭部MRIで頭痛の原因となる器質疾患を認めなかった有経女性206人を対象とした。

【方法】

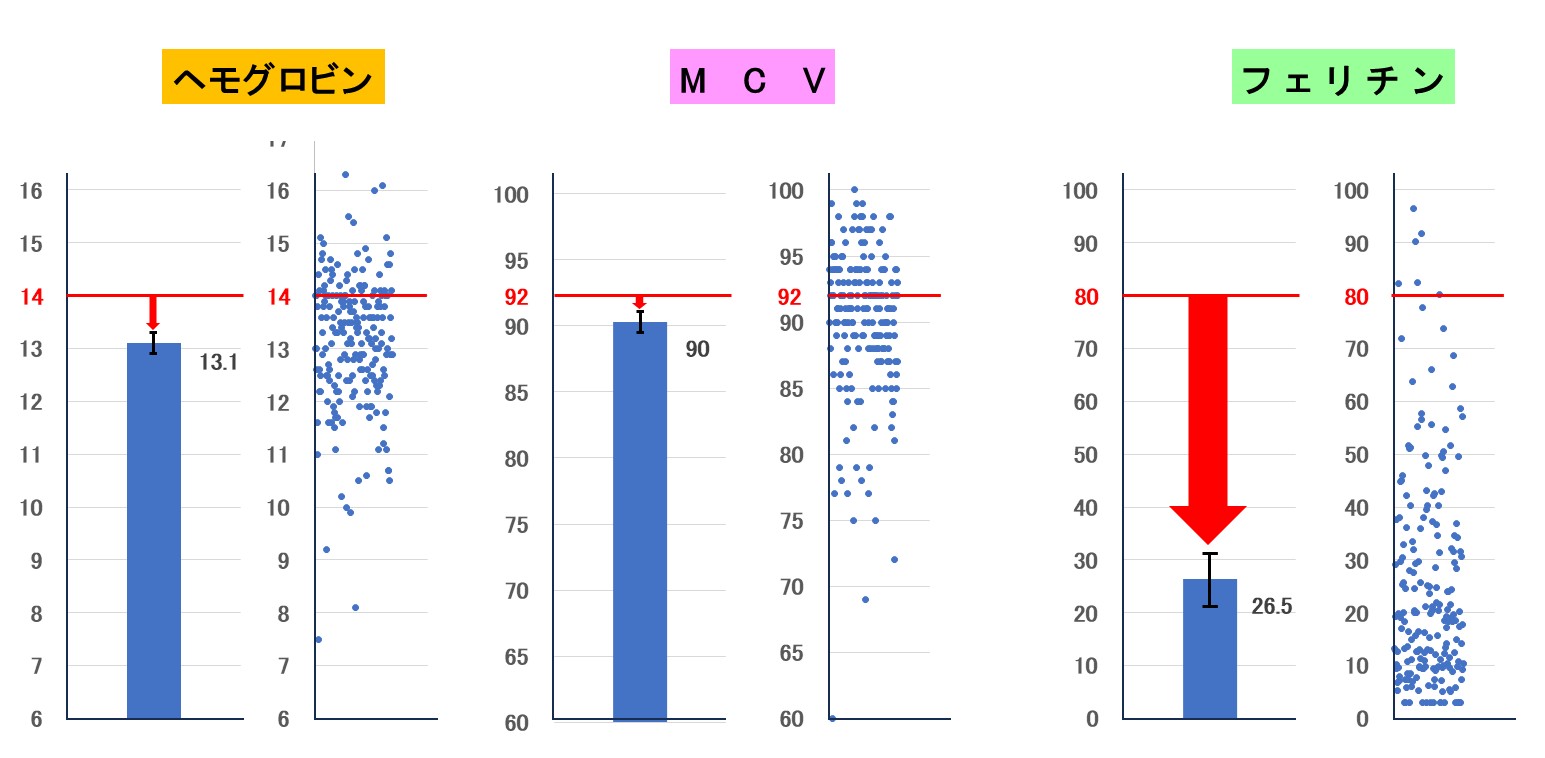

対象者は受診当日に血液検査を行った。検査項目はRBC(赤血球数)、Hb(ヘモグロビン値)、Ht(ヘマトクリット値)、MCV(平均赤血球容積)、MCH(平均赤血球ヘモグロビン量)、MCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度)に加えて、血清鉄濃度、不飽和鉄結合能(UIBC)、フェリチンの6項目を評価した。その結果から鉄不足を反映するHb、MCV、フェリチンの分布を検討した。評価基準は血液検査センターの基準値ではなく、オーソモレキュラー栄養療法における「臨床判断値」を基準にした(ブログ:血液検査の基準値)。すなわち、Hbは14.0g/dL以上、MCVは92以上、フェリチンは80.0ng/mL以上を「充足」と判断した。以上3項目が全て基準を満たしているもののみ「鉄充足」と判断した。

【結果】

年齢は11歳~60歳で、平均は32歳であった。Hbの平均値は13.1g/dLであり、73.3%が臨床判断値に到達していなかった。MCVの平均値は90であり、53.9%が臨床判断値に到達していなかった。フェリチンの平均値は26.5ng/mLであり、臨床判断値には遠く及ばず、95.6%が到達していなかった。80 .0ng/mLを超えたのはほんの4.4%にしか過ぎなかった。「鉄充足」と判断したのは206例中4例で、全体の1.9%であった。

【結論】

有経女性の98.1%を鉄不足と判断した。

鉄不足によって生じる症状は頭痛やふらつきだけではありません(ブログ:隠れ貧血(潜在性鉄欠乏症))。月経があり、時々頭痛やふらつきを自覚する女性の皆さん!今後の生活のQOLを向上させるために、鉄不足をチェックして、対応しましょう!

医療用鉄サプリメントをご希望の方は「サプリメント申込みフォーム」よりご注文下さい。数種類を用意しております。ご予算に合わせて、ご検討ください。重症の方向けに、「医療用鉄アドバンストサプリメント」も準備しております。