「L-カルニチン」という栄養素をご存じの方は、ダイエットに関連する栄養素として認識されている方が多いと思います。確かにその通りなのですが、この「L-カルニチン」という成分は生命活動に必須の成分で、ダイエットのみに有効なものではありません。「L-カルニチン」を含め、数ある栄養素は全てにおいて必要なものですが、自分はその中でも健康長寿のために大切な3大栄養素として、「ビタミンD+L-カルニチン+マグネシウム」を挙げます。これらの栄養素は健康長寿のためには必要なものですが、残念なことにほとんどの人が不足状態にあります。これらをきちんと充足させることにより、多くの方の体調不良の改善や疾患の予防、治療に大きく貢献すると信じています。

[カルニチンの歴史]

カルニチンは1905年にモスクワ大学医科学研究所のGulewitschとKrimbergによって初めて報告されました。1927年に長崎の生理化学研究所のTomitaとSendjuの2人の日本人がカルニチンの化学構造を決定しました。その後、1948年にイギリスのImperial College of Science and Technology応用昆虫学のFraenkelがチャイロコメノゴミムシダマシという昆虫が幼虫からさなぎになる過程において必須の栄養素として、「ビタミンBT」と命名しました。1952年に同じグループのCarterは「ビタミンBT」が「カルニチン」と同一物質であることを証明しました。この物質は「脂肪酸代謝」に関連するらしいということをつかみかけていました。その後、1960年代からは多くの研究者によって「脂肪酸代謝」を中心に様々な研究が行われてきました。

[カルニチンとは]

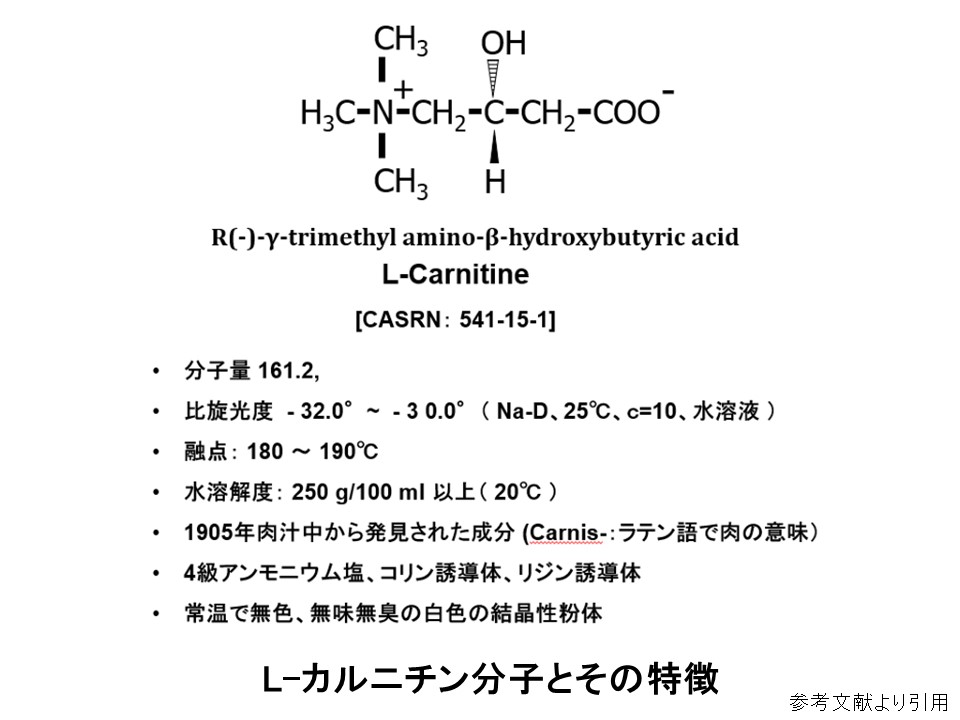

L-カルニチンは上図のような化学構造をもつ生体常在必須栄養素です。L-体とD-体の2種類の光学異性体が存在しますが、自然界に存在しているのはL-体のみであり、D-体はL-体に対して拮抗作用を示します。今後はカルニチンと言えば、「L-カルニチン」のことを指すことにします。

[カルニチンの供給源と体内分布]

L-カルニチンは成人で15~20g存在します。その約75%は食事から摂取し、約25%は体内にて生合成されます。そのほとんどは骨格筋(97%)、肝臓(1%)、心筋(0.4%)、腎臓(0.2%)などの組織に分布し、血漿中にはほんの0.1%程度しか存在しません。一般的には血中濃度は体内量とほぼ相関すると考えます。カルニチンは血中では遊離状態で存在し、結合タンパクなどによって運搬されるわけではありません。遊離カルニチンは腎糸球体にて濾過され、90~95%は尿細管で再吸収されますが、代謝産物であるアシルカルニチンは大部分は再吸収されずに尿中に排泄されます。遊離カルニチンはきわめて水溶性の高い物質であり、過剰になると速やかに尿細管の再吸収が抑制され、尿排泄を受けるため、過剰症の心配はなく、安全性は担保されています。

食材中に含まれるL-カルニチンは山羊、羊、鹿などの草食動物の赤身肉に多く含まれていて、野菜や果物にはほとんど含まれていません。羊肉消費の高いモンゴルやオセアニア諸国では一日300~400mgの摂取をしていますが、日本では約50mg程度と、日本人の摂取量はかなり少ないのです。厚生労働省の摂取上限基準は1日1000mgとされています。また、一度にまとめて摂るよりも少量を複数回に分けて摂る方が効率的です(1日1,000mgで4分割が理想的)。

[カルニチンの生合成]

一方でカルニチンは非常に大切な栄養素のため、経口摂取ができなくても維持できるよう、ある程度は体内で合成するようにできています。

カルニチンは生体内のタンパク質(筋肉中に存在するアクチン、ミオシンなど)に結合するリジンが初発基質となり、(食事中のタンパク質が消化分解してできるアミノ酸としてのリジンではありません。)「タンパク結合性リジン」がメチオニンによって、トリメチル化され「タンパク質結合トリメチルリジン」になります。このタンパク質がターンオーバーされる時にリソソームにて加水分解され、「トリメチルリジン」として血液中に放出されます。その後に「ヒドロキシトリメチルリジン」、「γ-ブチロベタインアルデヒド」、「γ-ブチロベタイン」を経て、「L-カルニチン」に至ります。最終中間体である「γ-ブチロベタイン」までは筋肉を主とした多くの臓器で行われますが、「γ-ブチロベタイン」を「L-カルニチン」に変換する酵素である「γ-ブチロベタイン水酸化酵素」は肝臓、腎臓、脳などの限られた臓器にのみ存在しています。従って、最終産物としてのL-カルニチンはこれらの臓器でのみ合成され、血流によって、全身の細胞に分配されます。「トリメチルリジン」から「L-カルニチン」の4つの反応過程において、上図のごとく、様々な物質(Fe2+、ビタミンC、α-ケトグルタル酸、ビタミンB6、ナイアシン(ビタミンB3)が補因子として機能します。つまり、これらの補因子の不足によりL-カルニチンの合成は抑制されることになってしまいます。

L-カルニチンを欠くとミトコンドリア機能不全を起こし、致死的になるので生体には必須の栄養素であり、色々と重要な作用があります。L-カルニチンを補うことによって、より高いQOLを伴った健康寿命の延長が期待できる可能性があると言えます。

【L-カルニチンの継続摂取および単回摂取がヒトのエネルギー代謝に及ぼす影響】学位論文 東京農工大学大学院工学府生命工学専攻 王堂 哲

【カルニチンのすべて】中山夏樹 医学図書出版