前稿(ブログ:エラグ酸)ではエラグ酸の様々な作用についてお話ししました。エラグ酸は脂質異常症(LDLコレステロール、中性脂肪)や2型糖尿病の生活習慣病の予防や改善に期待でき、更には動脈硬化の予防にも寄与し、脳梗塞や心筋梗塞などの血栓症に好影響を与える可能性があります。

今回はもう一つの期待できる大きな作用である「抗肥満作用」についてお話しします。

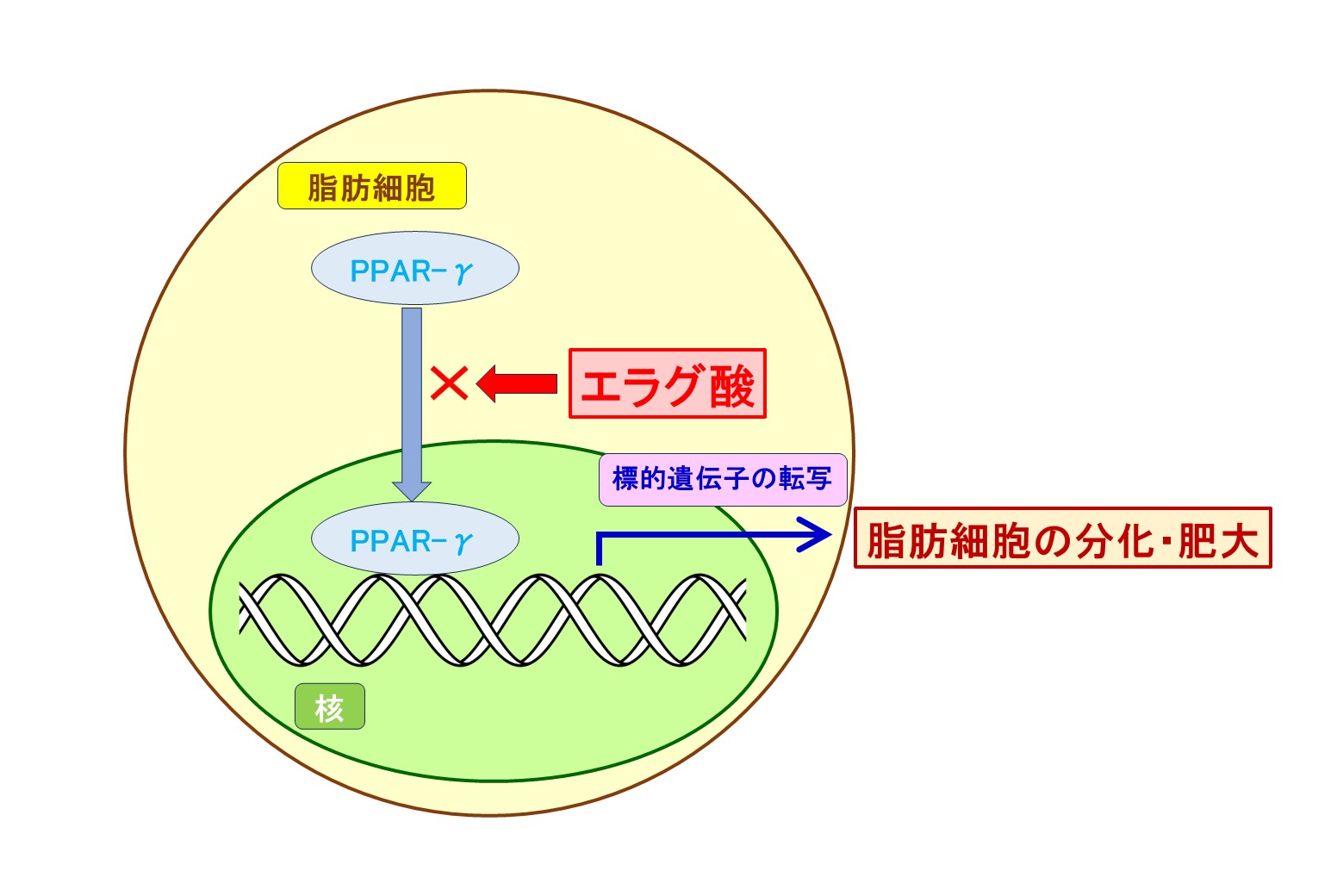

①脂肪細胞の肥大化抑制作用

脂肪細胞に存在する核内転写因子であるPPARγ(Peroxisome Proliferator-Activated Receptor γ:ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体γ)が活性化すると脂肪細胞の分化や肥大が生じます。エラグ酸はPPARγの活性化を抑制するので、脂肪細胞の分化や肥大化を抑制し、正常化させることが期待できます。

②レプチン抵抗性の改善作用

善玉アディポネクチンの一つである「レプチン」(ブログ:アディポサイトカイン)は、脂肪細胞が肥大化することでその血中濃度は増加し、食欲を抑制する働きをします。

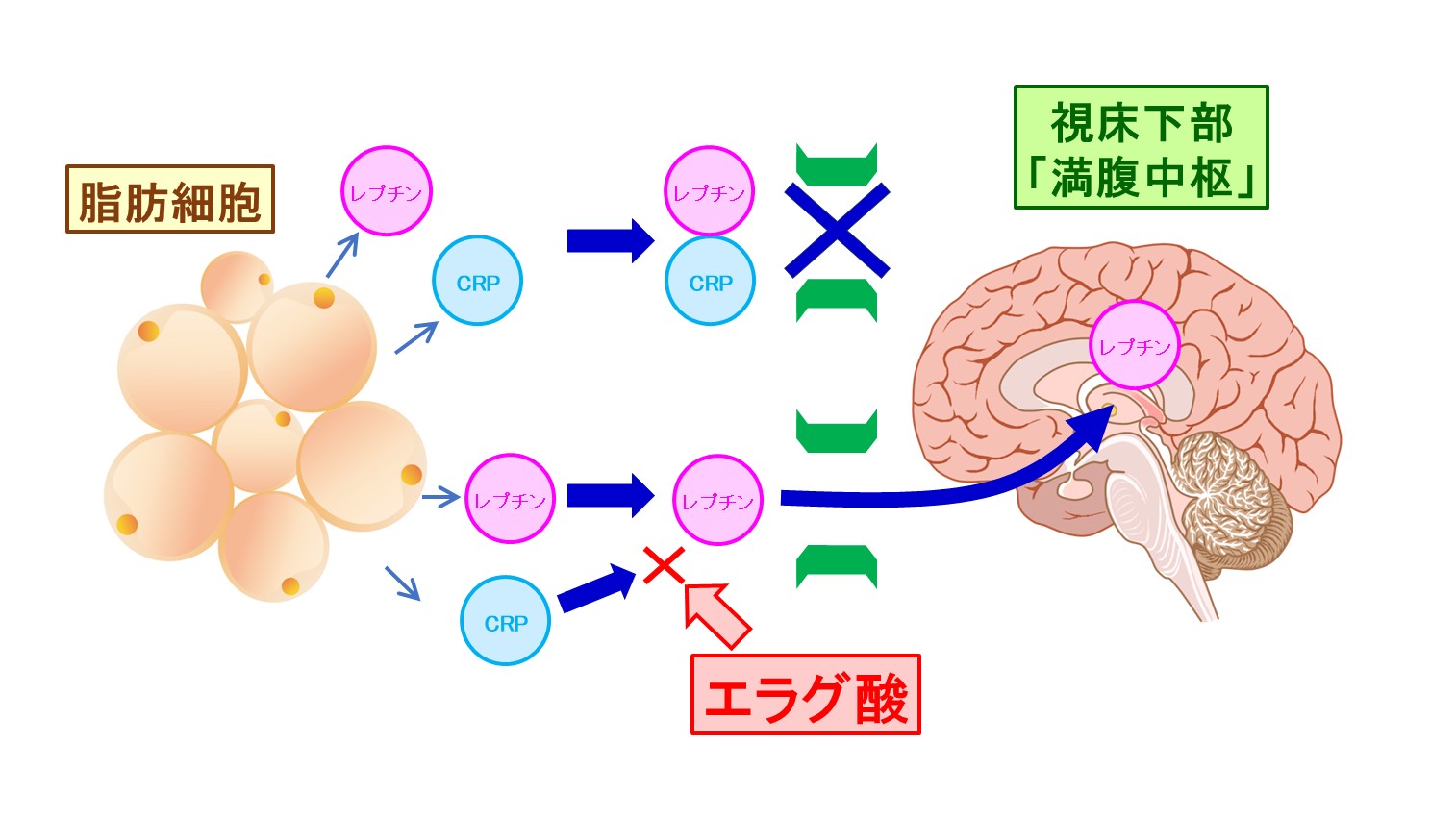

肥満者の体内では、脂肪細胞で産生されたC反応性タンパク質(CRP)がレプチンと結合し、レプチン複合体を形成することによって、脳血管関門を通過することができなくなります。そうなると、レプチンは増加しているのに脳の視床下部腹内側核にある「満腹中枢」にレプチンが届けられなくて、その機能を発揮できなくなる「レプチン抵抗性」となります。レプチン抵抗性が生じると食欲に抑制がかからずに食べ続けることになってしまいます。

エラグ酸はレプチン複合体の形成を抑制することにより、レプチンを満腹中枢に届けることができる作用があります。これにより、レプチンの働きを正常化することで抗肥満効果を発揮します。

③アディポネクチン分泌促進作用

もう一つの善玉アディポサイトカインである「アディポネクチン」(ブログ:アディポサイトカイン)は、肥満によりその血中濃度は低下し、内臓脂肪量と強い逆相関を示します。アディポネクチンにはインスリン感受性増強作用があります。肥満者の体内ではインスリン抵抗性が生じているために、骨格筋細胞内に効率的にブドウ糖を入れることができません。エラグ酸はアディポネクチン分泌を促進するのでインスリン抵抗性を改善し、抗肥満作用を発揮します。

④レジスチン分泌抑制作用

悪玉アディポサイトカインの一つである「レジスチン」(ブログ:アディポサイトカイン)はインスリン抵抗性を高めます。エラグ酸はレジスチン分泌を抑制し、インスリン抵抗性を改善する作用があります。

⑤中性脂肪合成抑制作用

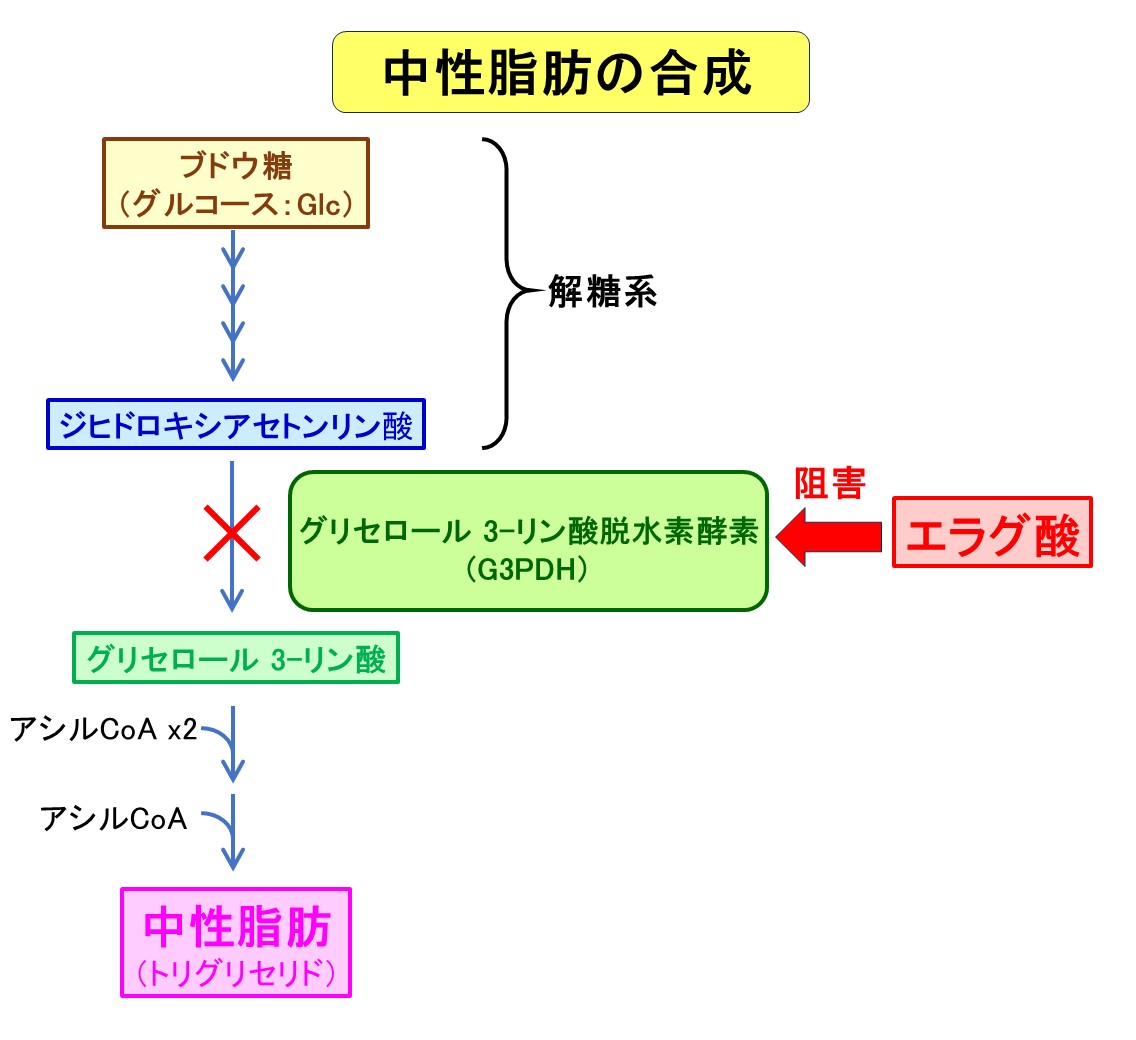

過剰なブドウ糖は、主に肝臓、一部は脂肪細胞、その他全ての組織で中性脂肪に合成されます。

エラグ酸は、ブドウ糖を中性脂肪に変える過程において、ブドウ糖からグリセオール骨格を合成する酵素であるGlycerol-3-Phosphate Dehydrogenase(G3PHD)の活性を抑制するので、細胞内中性脂肪量は低下します。また、一方では脂肪酸合成関連酵素であるアセチルCoAカルボシキラーゼ(ACC)や脂肪酸合成酵素(FAS)の発現や活性を抑制する作用を認め、脂肪酸合成を抑制します。

このようにエラグ酸は、これらの中性脂肪合成に関わる多くの酵素に影響を与え、中性脂肪の合成を低下させる作用があります。また、脂肪細胞の分化、肥大に加えて、脂肪酸合成を始めとする脂質代謝や中性脂肪合成の様々な箇所にも働くことで、皮下脂肪、内臓脂肪、血中中性脂肪の増加を抑制する効果が期待できそうです。

エラグ酸の抗肥満作用