前稿では体内時計、概日リズム(サーカディアンリズム)のお話をしました(ブログ:概日リズム)。今回はその概日リズムの調整に大きく関わっている睡眠ホルモンである「メラトニン」の話をします。

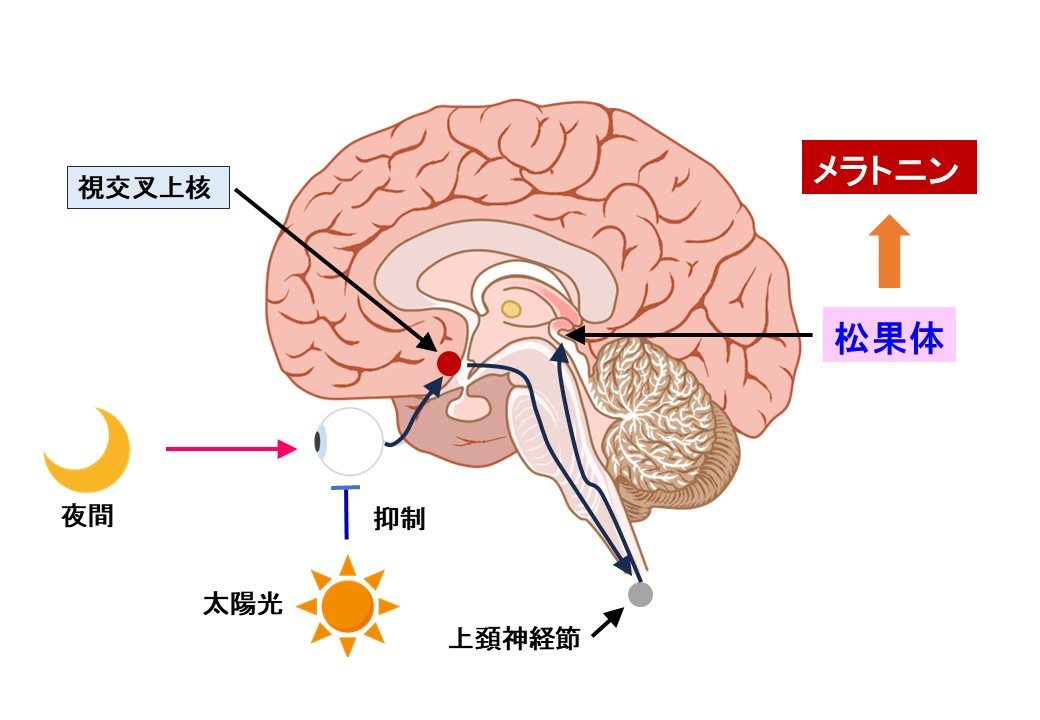

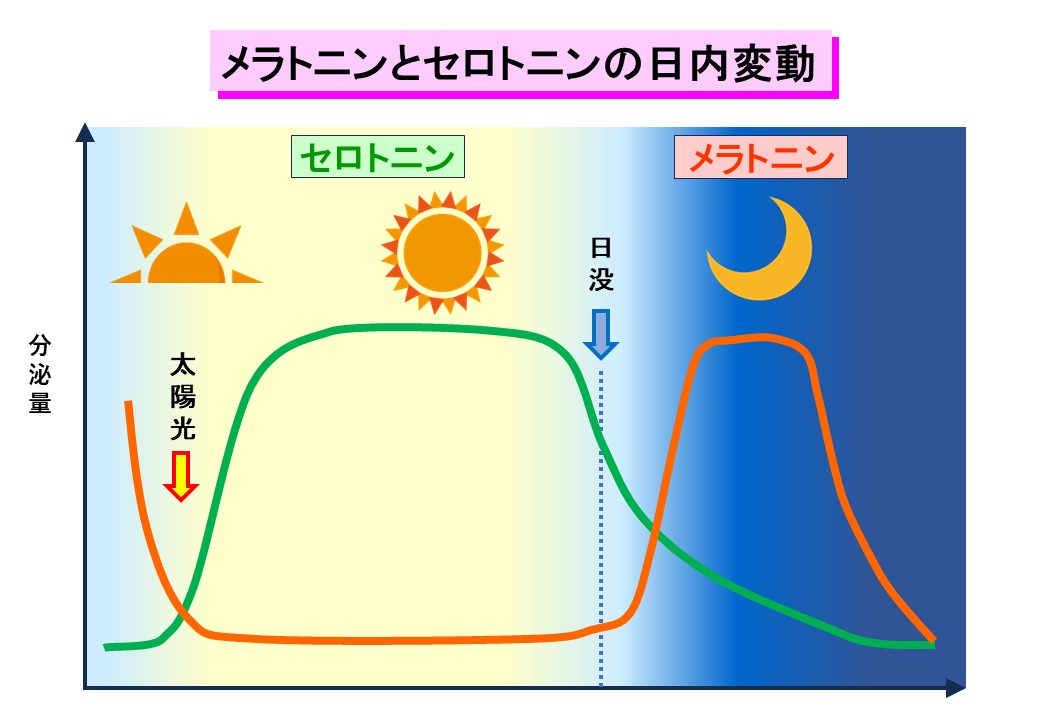

「メラトニン」という、ホルモンを分泌する松果体は脳の中心部にあり、グリーンピースほどの大きさ(8mm程度)で、松ぽっくりのような形をしています。メラトニンは、睡眠覚醒サイクルの概日リズム(サーカディアンリズム)の調整に重要な役割を果たしています。睡眠を誘導する視床下部の視交叉上核へのシグナルは、日中は太陽光によって眼の網膜を刺激することで抑制されていますが夜になり、太陽光が無くなると視交叉上核に睡眠の信号は伝えられます。さらに神経によって交感神経の上頸神経節を経由して松果体に連絡が入ってメラトニンの合成が行われます。

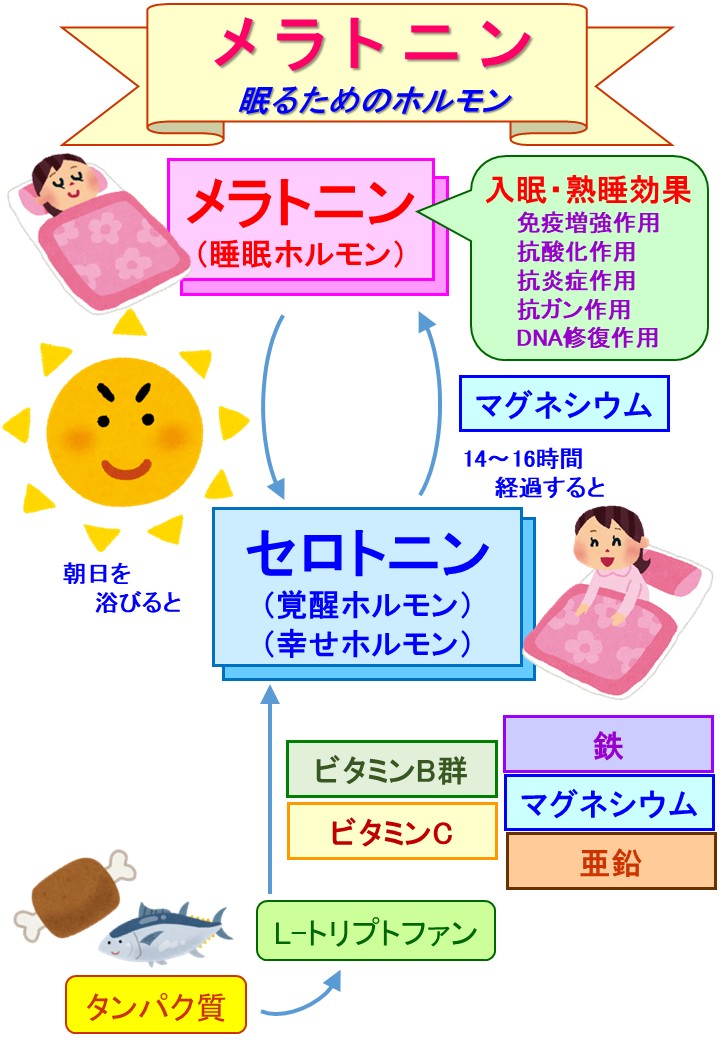

メラトニンの原料は必須アミノ酸の一つであるトリプトファンです。トリプトファンは2段階の反応を経て、覚醒ホルモンあるいは幸せホルモンと呼ばれている「セロトニン」に変わります。この時にビタミンB群、ビタミンC、鉄、マグネシウム、亜鉛が補酵素として働くので、これらのビタミン類が十分に補充されていないとセロトニンの合成が十分に行われません。

セロトニンは血中濃度の上昇開始から14~15時間経過すると、2段階の反応を経て、睡眠ホルモンであるメラトニンに変換されます。また、メラトニンには睡眠を誘導するばかりでなく、免疫増強作用、抗酸化作用、抗炎症作用、DNA修復作用があるので、睡眠は健康を維持する上でも重要な役目を担っているわけです。

そして、朝になると太陽光が眼の網膜を刺激し、松果体でのメラトニンはセロトニンに変換され、新しい一日が始まります。このようにして、セロトニンとメラトニンの変換によって、概日リズムが刻まれるのです。

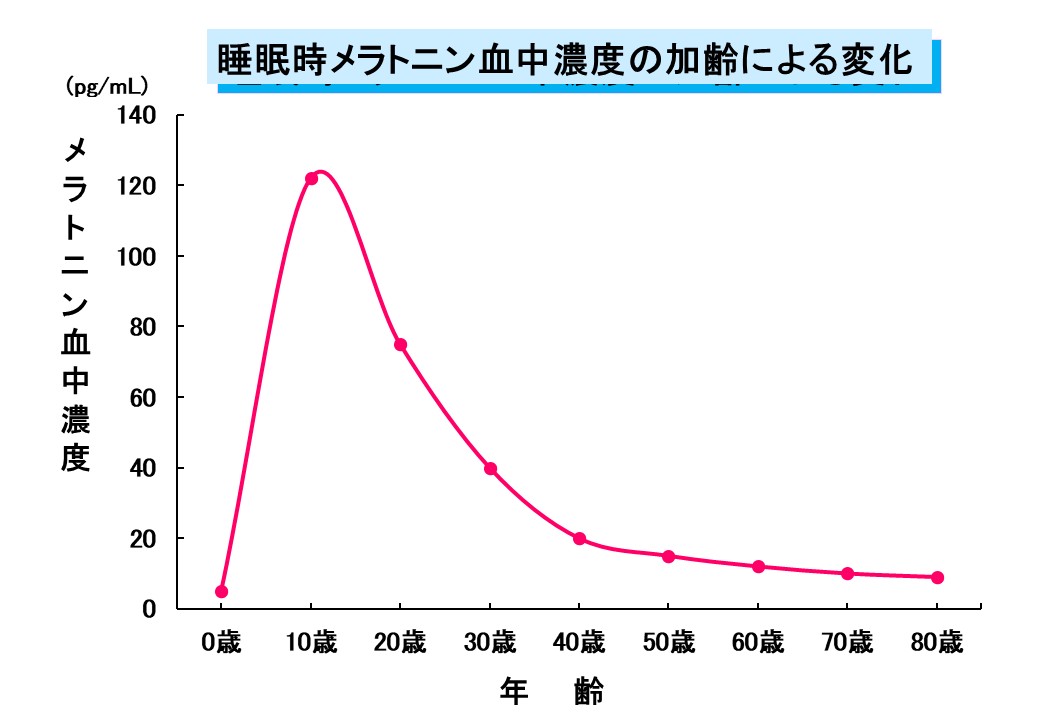

睡眠時のメラトニン血中濃度は加齢とともに減少していきます。皆さんもきっと若い頃は朝までぐっすり何時間も眠ることができましたよね。でも、加齢とともに入眠できなくなったり途中覚醒したりと、睡眠の量と質ともに低くなっていることを自覚されていると思います。メラトニン分泌低下は科学的な裏付けがあり、更に、加齢に加えて、自分がこれまで多くの情報を発信している「電磁波」も松果体でのメラトニン分泌不全を起こすと言われています。ですから、メラトニン分泌を高めることを意識しながら寝室周りの電磁波対策も行いましょう(ブログ:電磁波対策:寝室編)。具体的には、就寝時にスマートフォンを枕元において充電するのは止めましょう(ブログ:スマホチャージache ®)。即効性を期待するのであれば「アースリネンシーツ(ブログ:電磁波対策 アースリネンシーツ編)」、一押しですね。

睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を十分にすることと電磁波対策によって、より良質の睡眠と健康を得ることができます。皆様方のより質の良い睡眠とご健康を心よりお祈り申し上げます。

メラトニン