白色脂肪細胞に蓄えられた中性脂肪(ブログ:脂肪細胞)が、リパーゼにより脂肪酸に分解され(ブログ:リパーゼ)、前稿(ブログ:カルニチンシャトル)では、その長鎖脂肪酸が「アシルCoA」の形でエネルギー産生工場であるミトコンドリアのマトリックスに到達するまでのお話をしました。

今回はそれ以降、ミトコンドリアマトリックスに到達した「アシルCoA」がどのように分解されるのかをお話しします。

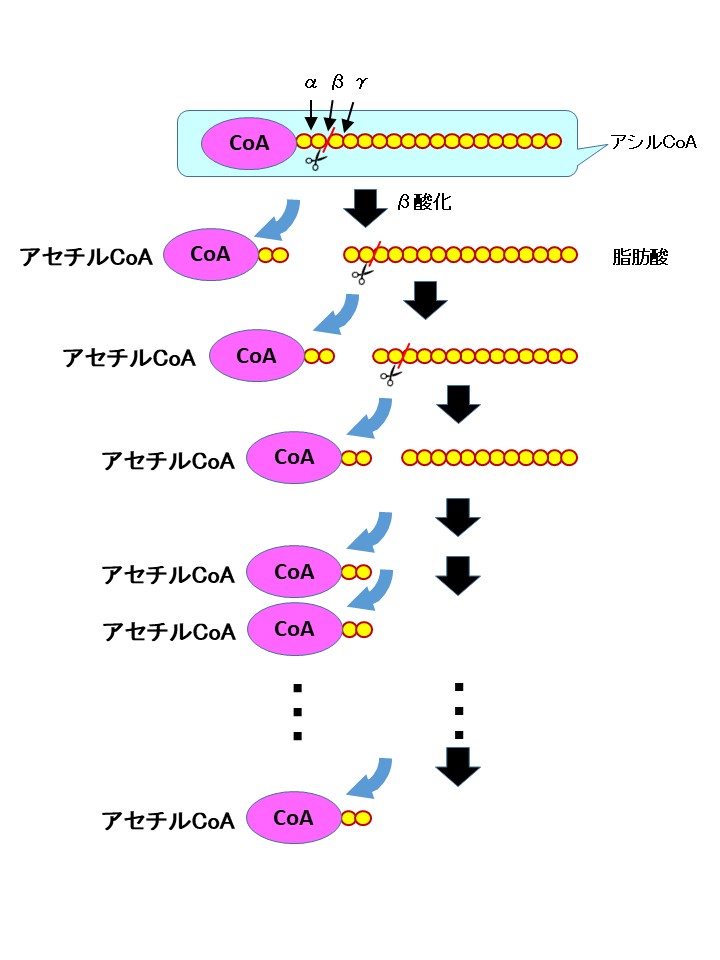

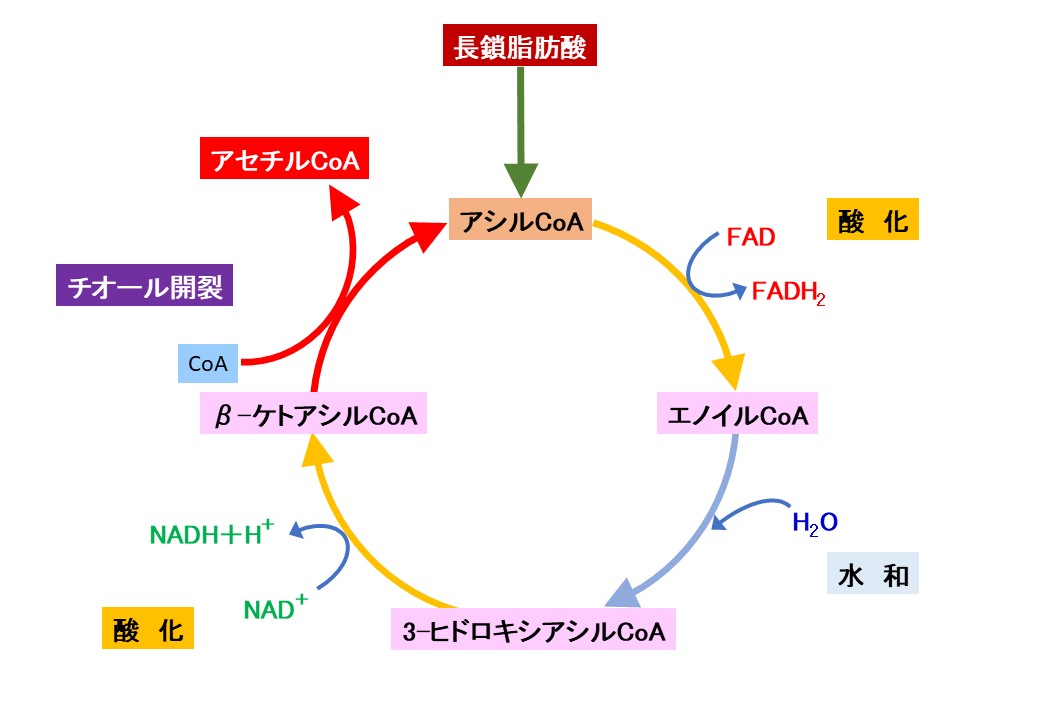

脂肪酸の分解過程を「β酸化」と言います。アシルCoAでCoAが結合している方から(脂肪酸におけるカルボキシル基-COOHに結合している方)炭素の結合位置を順にα→β→γ→…と呼びます。アシルCoAから、炭素2つのアセチルCoAがこの「β」の部分で一つずつ切り取られて分解されていくので「β酸化」と呼びます。

長鎖脂肪酸アシルCoAからアセチルCoAが1つ分離するまでの過程を見ていきます。β酸化は4段階の反応からなります。ここからはちょっと難しいですよ。科学者向きの話です。一般の方は流し読みして下さい。

1,FADによる酸化

長鎖脂肪酸アシルCoAは、アシルCoAデヒドロゲナーゼにより酸化されてエノイルCoAになります。この時にFAD(酸化還元反応の補因子:電子運搬体)に水素と電子を渡すことで、FADH2となります。これはミトコンドリアの電子伝達系に水素と電子を運びます。

2,水和

エノイルCoAは、エノイルCoAヒドラターゼによりH2Oが付加され、3-ヒドロキシアシルCoAになります。

3,NAD+による酸化

3-ヒドロキシアシルCoAは、3-ヒドロキシアシルCoAデヒドロゲナーゼによってβ-ケトアシルCoAになります。この時にNAD+(酸化還元反応の補因子:電子運搬体)に水素と電子を渡すことで、NADH+H+となります。これもまたミトコンドリアの電子伝達系に水素と電子を運びます。

4,チオール開裂

β-ケトアシルCoAは、遊離CoAとβケトアシルCoAチオラーゼによって開裂し、2炭素分短くなったアシルCoAとアセチルCoAが生成されます。これにより1分子のアセチルCoAが切り離され、残ったアシルCoAは更にβ酸化を受けることを繰り返します。このように長鎖脂肪酸アシルCoAはβ酸化により、アセチルCoAに分解されていきます。

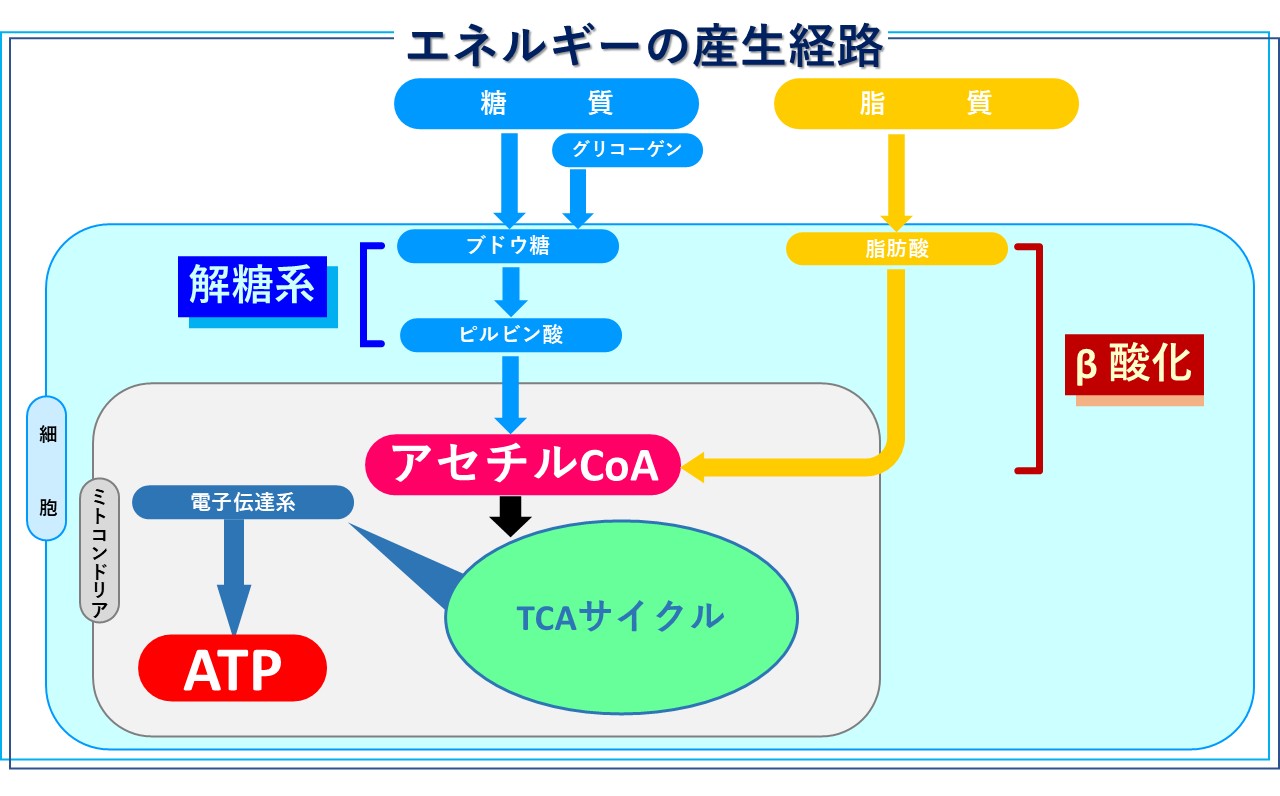

β酸化を受けて分解されたアセチルCoAは、解糖系によりブドウ糖から代謝されたアセチルCoAと一緒になり、TCAサイクルに合流し、電子伝達系で、酸化的リン酸化により、生体エネルギーであるATPが合成されます。

β酸化(脂肪酸分解)